5. LA VIE À PARIS

1. Les études

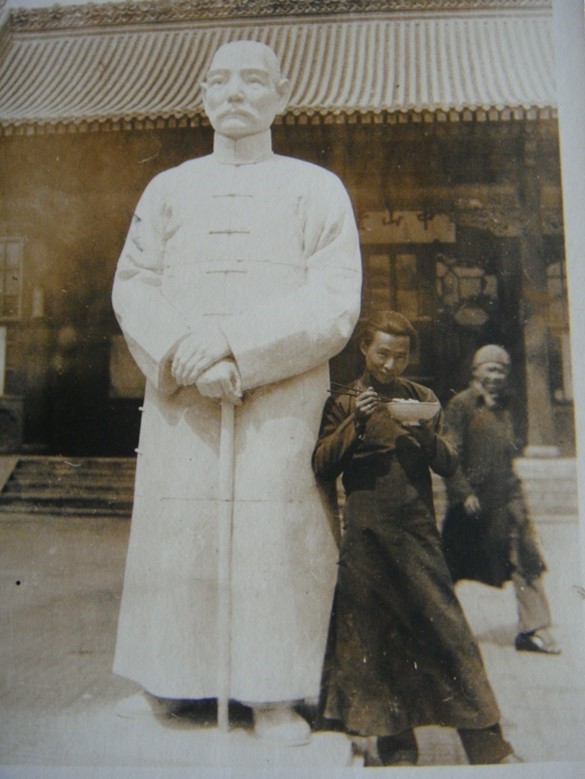

S’initier à l’art occidental ne pouvait se concevoir qu’à l’ENSBA, l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. C’est pourquoi, entre les années 1920 et le début des années 1950, plus d’une centaine d’artistes chinois ont fait le même voyage pour pouvoir s’y inscrire.

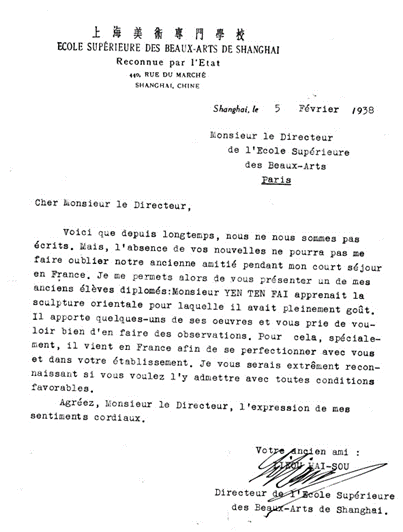

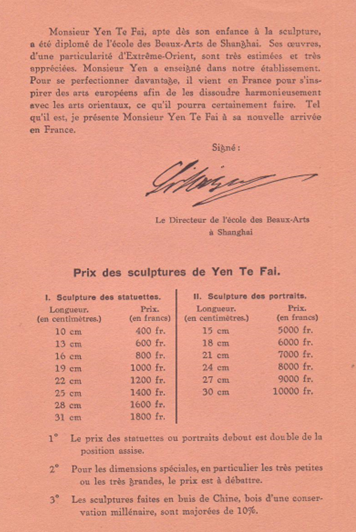

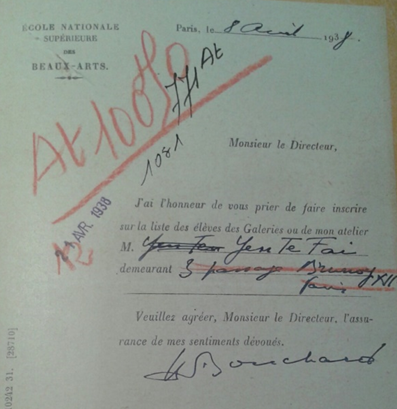

Le directeur de la SAFA Liu Haisu, qui avait rencontré le sculpteur et directeur de l’ENSBA Paul Landowski (1875-1961) lors de son séjour à Paris entre 1929 et 1931, lui a envoyé une lettre en français pour lui recommander Yan. Le 21 avril 1938, le jeune homme est admis dans l’atelier d’Henri Bouchard (1875-1960), originaire de Dijon, sculpteur renommé de l’époque et auteur de nombreux monuments. Liu Haisu a également rédigé une présentation de son ancien élève, accompagnée du prix de ses œuvres.

Lettre de Liu Haisu à Paul Landowski,

Directeur de l’ENSBA

Recommandation de Liu Haisu avec indication du prix des sculptures de Yan Dehui

Yan Dehui était un élève assidu, comme le montrent les feuilles de présence de l’école. Tout au long de sa scolarité, plusieurs prix ont récompensé ses travaux. Il y retrouve Hua Tianyou (1901-1986), arrivé en France en 1933. Entre 1938 et 1943, tous deux suivent les cours de Bouchard et de l’Académie de la Grande Chaumière.

Bouchard ayant quitté l’ENSBA en 1945, Yan s’inscrit à partir de février 1946 successivement dans les ateliers de Saupique, Gaumont et Jeanniot Gimond, jusqu’en octobre 1949, date à laquelle il quitte définitivement l’École.

Inscription à l’atelier d’Henri Bouchard

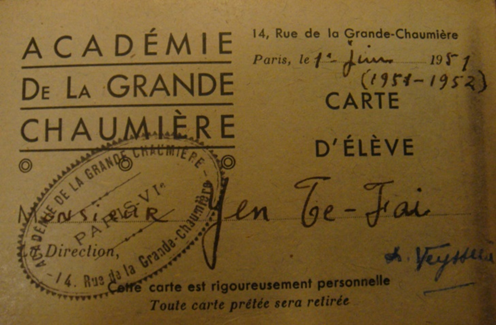

Inscription à la Grande Chaumière

ENSBA

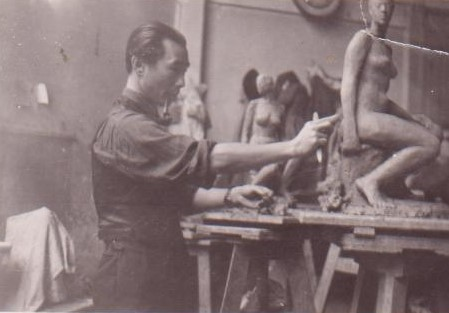

Tout comme lors de sa formation en Chine, il diversifie sa production entre bustes et nus, entre sujets émanant de la tradition chinoise et représentations d’inspiration occidentale, entre statues monumentales et petits sujets en buis.

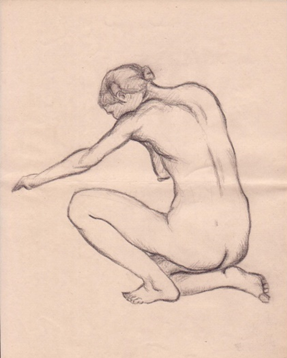

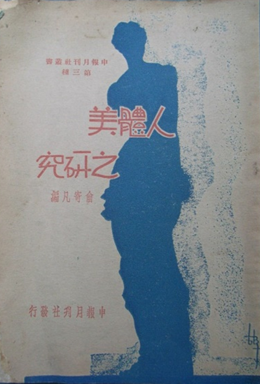

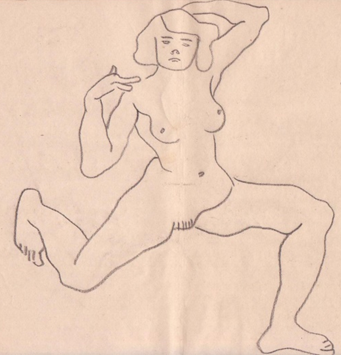

Outre l’art du portrait, il perfectionne surtout la représentation du corps humain : cours d’anatomie, dessin et sculpture d’après modèle vivant, rompant ainsi avec la tradition de la sculpture chinoise classique. D’autres artistes chinois l’avaient précédé dans cette voie, comme Lin Fengmian, Liu Haisu, Pan Yuliang, Xu Beihong, pour ne citer qu’eux. La représentation du nu en Chine avait constitué, au cours des années 1920, un sujet de querelle artistique entre les tenants de la tradition chinoise et ceux de la modernité.

Yan Dehui, étude de nu

Collection Yan Dehui,

Yan Dehui, étude de nu

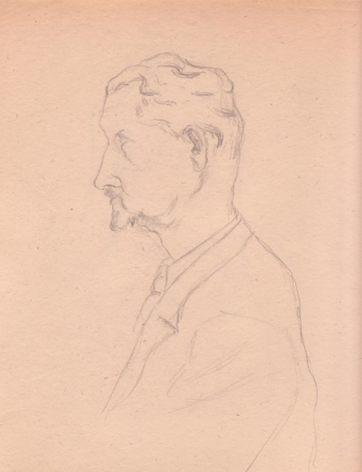

Yan Dehui, portrait d’un homme, profil

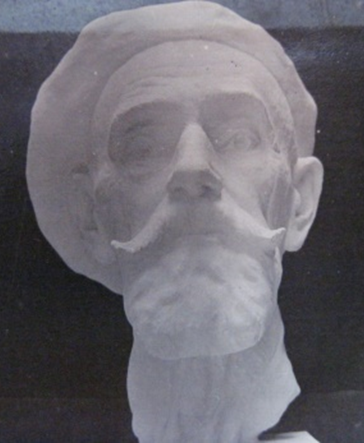

Yan Dehui, sculpture en plâtre exposée

au Grand Palais lors du Salon SNBA,

Paris, 1952 id

Ce type de formation académique a marqué cette génération, même si certains s’en sont ensuite détachés pour se tourner vers l’abstraction, qui correspondait mieux au désir de changement de l’Europe d’après-guerre.

Yan n’a pas suivi cette voie et il est resté attaché à l’art figuratif, qu’il a également appliqué à des sujets emblématiques de la civilisation chinoise qu’il s’est attaché à représenter, tels que Confucius et Lin Daiyu.

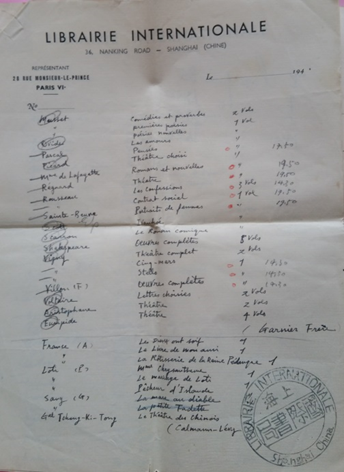

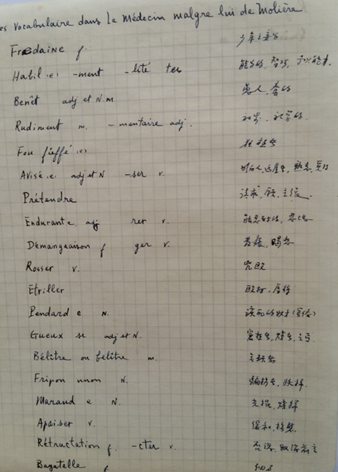

Son intérêt pour la littérature, inculqué par son père dès son plus jeune âge, l’amène à vouloir découvrir la culture française à travers les auteurs classiques, dont il achète des collections complètes. Son apprentissage du français ne se limite pas à la vie quotidienne et il rédige également de longues listes de vocabulaire tirées de pièces de Molière ou d’autres grands écrivains.

Liste de livres

Liste de vocabulaire

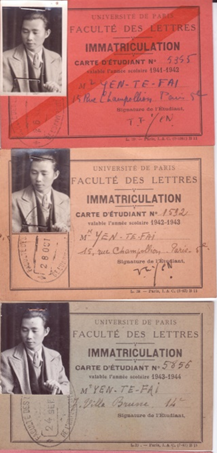

Mais en même temps, c’est aussi la culture chinoise qu’il veut approfondir et il s’inscrit à la Faculté des Lettres de la Sorbonne, où il suit le cursus des Hautes Etudes Chinoises de 1941 à 1946.

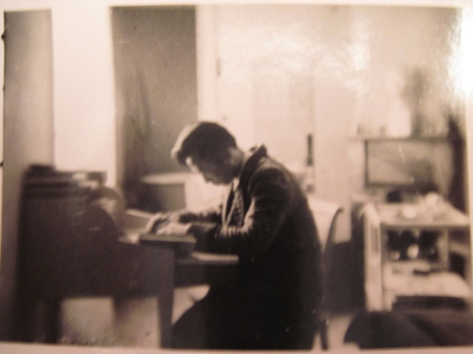

Il est extrêmement studieux : le matin de 8h à 12h ou l’après-midi de 13h à 17h, cours à l’ENSBA dans l’atelier d’Henri Bouchard, le reste du temps étant consacré à l’étude du français, à sa production personnelle et à l’enseignement dispensé par la Sorbonne ou la Grande Chaumière.

Étude de la langue et de la culture françaises

Cartes d’étudiant Faculté des arts

2. Survivre à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale et les années de reconstruction

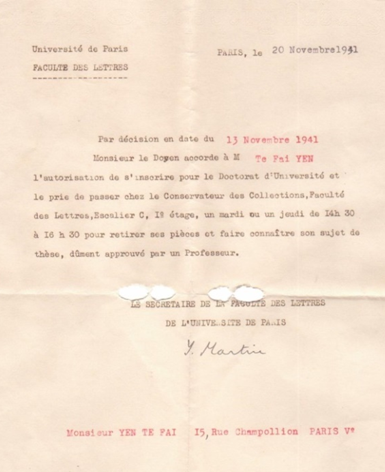

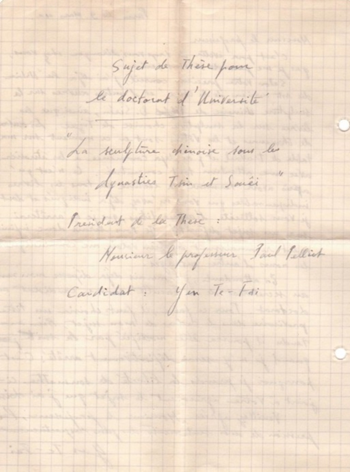

Pendant la guerre, confronté à des difficultés financières, Yan doit abandonner un projet de thèse commencé en 1941 space« Sculpture sous les dynasties Tsin et Suei » (Jin et Sui), sous la direction de Paul Pelliot, professeur de littérature et d’art chinois à l’Institut des Hautes Etudes Chinoises de la Sorbonne. Il interrompt ses études à l’ENSBA entre juin 1944 et février 1946 car l’urgence est d’essayer de gagner sa vie pour survivre.

Autorisation d’enregistrement

à la thèse de doctorat, 1941

Sujet de thèse, mars 1942

Durant cette période, Yan déménage plusieurs fois, passant du 123 boulevard Saint-Michel au 2 rue Racine, puis au 15 rue Champollion, toujours dans le quartier latin. Deux autres adresses – 6 rue Victor Cousin et 14 rue Rambuteau – sont également mentionnées dans les archives administratives. Pour la plupart des artistes chinois, le paiement du loyer s’avère problématique.

Les années d’occupation en France ont été particulièrement difficiles pour les artistes chinois qui vivaient dans une extrême pauvreté. La situation économique de la Chine ne lui permettait plus de continuer à verser des bourses et chacun devait trouver ses propres ressources. L’entraide et la solidarité au sein de la communauté ont certainement été déterminantes pour les aider à surmonter les difficultés. L’Association des artistes chinois en France a pour sa part représenté un soutien moral et matériel. Certains artistes étaient domiciliés au siège de l’Association, ce qui leur permettait de disposer d’une adresse effective.

En 1941, Yan a vécu quelque temps à Saint-Chamond, dans la Loire, là où des Chinois avaient travaillé durant la Première Guerre mondiale dans les Forges et Aciéries de la Marine, spécialisées dans la production de matériel d’artillerie.

En 1942, à l’appui de sa demande de bourse auprès de l’Office national des universités et écoles françaises, il précise qu’il a effectué un stage de service civil rural au centre de Marly-le-Roi et écrit « Je serais très heureux d’aller travailler dans les champs cet été pour témoigner de ma profonde gratitude envers la France, de qui je reçois une haute culture artistique ». Mais la France occupée ne peut accéder à sa demande.

À droite, Denise Ly-Lebreton, épouse de Li Fengbai

De retour à Paris, il est hébergé un temps par Li Fengbai, au 14 rue Furtado Heine, avant d’être officiellement domicilié en janvier 1943 au siège de l’Association des artistes chinois en France, au n° 7 de la Villa Brune dans le 14ème arrondissement.

Comme la plupart de ses compatriotes, Yan Dehui a vécu des moments particulièrement douloureux durant ces années troublées, tant en France qu’en Chine. Les lettres reçues de sa famille font état de souffrances dues à la guerre, à la faim, aux diverses maladies qui se propagent, comme la rougeole, la peste, la scarlatine, l’ascaridiose et les maladies pulmonaires… Le prix du riz s’envolait alors que les médicaments et l’argent étaient rares.

Yan apprend le décès de sa chère grand-mère Fang et, en octobre 1940, celui de sa sœur aînée, Yan Zhidao, qui laisse derrière elle cinq enfants en bas âge. C’est sa mère, Yan Shenyan, qui s’occupe d’eux, mais elle-même contracte la dengue et sa santé reste fragile pendant plusieurs semaines. Le frère aîné et la sœur cadette de Yan ont tous deux perdu leur premier enfant, de maladie. En France, affaibli par les privations, Yan a contracté un zona dont il met longtemps à se remettre.

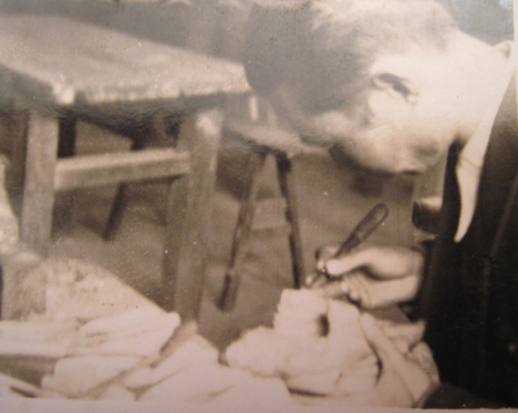

Cependant, durant cette période, il continue à travailler le bois en réalisant des sculptures religieuses, dont le Bouddha Maitreya, qu’il vend à des marchands ou restaurateurs chinois afin de gagner quelques sous pour se nourrir, acheter du matériel de sculpture et payer son loyer. Ses repas se composaient souvent d’un ragoût – un peu de viande et beaucoup de pommes de terre – qu’il mangeait pendant plusieurs jours.

Sculpture sur bois

Dans sa mansarde encombrée de sculptures au dernier étage d’un vieil immeuble, il aimait inviter ses amis pour un repas frugal. Tous se retrouvaient avec la joie des exilés qui peuvent oublier pour un temps les difficultés de leur vie quotidienne pour parler de la mère patrie et des espoirs qu’ils nourrissaient pour elle dans un avenir où ils apporteraient leur contribution artistique. En plaisantant sur l’exiguïté de son logement, Yan disait que si le plafond était si bas, c’était pour lui permettre d’attraper la lune en étendant le bras.

Quelques lettres de ses amis font état de sa générosité : outre l’argent qu’il s’efforçait d’envoyer à sa famille en fonction de ses ressources pécuniaires, il apportait un soutien moral et financier à ceux qui le lui demandaient.

La vie des artistes chinois, comme celle de tous les Français, a commencé à changer pendant la semaine du 19 au 25 août 1944, lorsque Paris a été libéré après quatre longues années d’occupation.

Barricades dans le sud de Paris, août 1944

Dans Paris libéré, Yan participe à la liesse générale

Si les difficultés financières restaient prégnantes, il n’y avait pas que des heures sombres. Les nombreuses photos prises lors de promenades champêtres, sorties entre amis, repas festifs, témoignent d’une vie sociale et conviviale importante, malgré le dénuement général de la France ravagée de l’après-guerre. Le groupe apprécie particulièrement les pique-niques autour de Paris, si pratiqués à la Belle Epoque et qui rappellent le thème du « Déjeuner sur l’herbe » cher aux impressionnistes du siècle précédent.

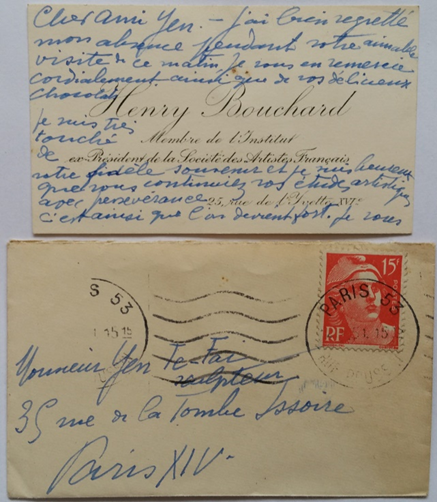

Puis, la vie s’améliore progressivement et le sculpteur s’installe le 28 avril 1948 dans une cité d’artistes, au 35 rue de la Tombe-Issoire, dans le 14e arrondissement, peu après le départ pour la Chine de Hua Tianyou, domicilié à la même adresse.

Le bail de Yan Dehui indique qu’il s’agit de l’atelier n° 8, au rez-de-chaussée donnant sur la cour. Il y est resté jusqu’à l’expulsion de tous les locataires en 1964, date à laquelle le site a été vendu pour y construire des logements.

Dernier atelier parisien de Yan Dehui – 35 Rue de la Tombe-Issoire – 75014 Paris.

Il a ensuite été transféré en Bourgogne

En 1949, il rencontre Louise Lenoir, qu’il épouse quatre ans plus tard.

Premiers rendez-vous

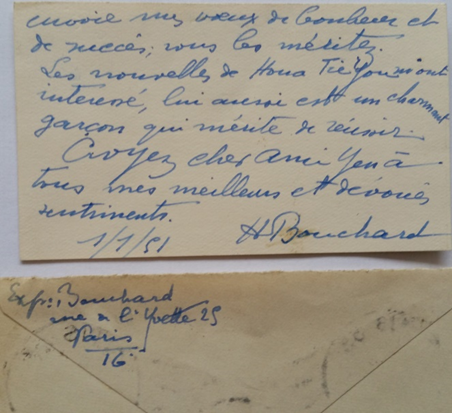

Yan a continué à entretenir des relations cordiales avec son ancien professeur de l’ENSBA, Henri Bouchard, dont il a été le dernier étudiant chinois.

Carte écrite par Bouchard à son ancien élève en 1951

3. Séjours en France et voyages en Europe

Après-guerre, lorsque leurs finances le leur permettent, les artistes chinois poursuivent la tradition du Grand Tour et multiplient les visites de musées, tant en France qu’à l’étranger – Italie, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique, Autriche, Suisse, Grèce, Espagne.

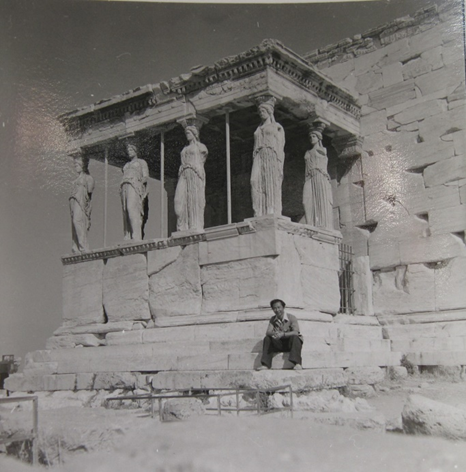

Lors de son séjour en Grèce, Yan a effectué un stage afin de se perfectionner dans le domaine de la sculpture antique et de la reproduction de statues. Ses photos documentent la vie de l’époque dans les lieux qu’il a visités

Séjour à Athènes, Grèce, septembre 1950

Venise, 1950

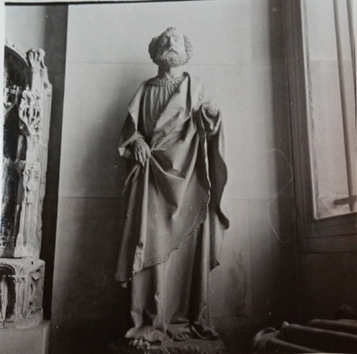

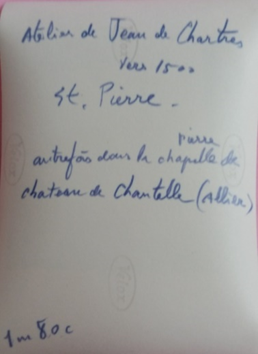

Il a également pris de nombreuses photos lors de ses visites dans les musées, tant à Paris qu’en province.

Statue de Saint Pierre

Au Château de Chantelle (Allier, France)

Il voyageait tantôt avec des amis chinois, tantôt avec des groupes de Français.

Voyage en Espagne en 1951 (toujours avec son appareil photo)

4. Engagement en faveur de la paix

Nés au début du XXème siècle, ces artistes chinois ont vécu dans un monde de conflits permanents depuis la première révolution contre la dynastie des Qing qui a abouti à la création de la République de 1912. Au cours des années 1920, c’est une seconde guerre civile qui éclate, durant laquelle les insurrections communistes ont fait l’objet d’une répression implacable de la part des Nationalistes. Ensuite, ont surgi de nouveau les luttes internes dévastatrices des seigneurs de la guerre, puis ce fut l’engagement dans la première guerre mondiale, l’invasion de la Chine par le Japon durant la seconde guerre mondiale, qui est venue s’ajouter à l’occupation d’une grande partie du territoire par les puissances occidentales depuis le XIXe siècle, et enfin la reprise de la guerre civile en 1945, qui s’est achevée par la défaite de la République de Chine Nationaliste et l’instauration de la République Populaire de Chine en 1949.

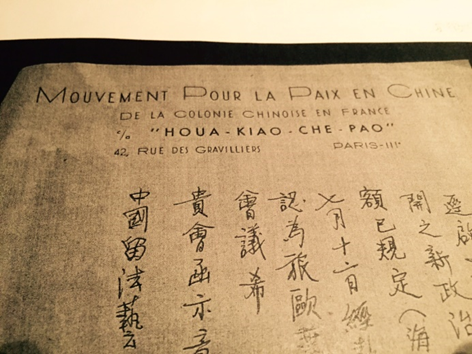

Comment s’étonner alors qu’ils aient voulu participer au grand concert mondial en faveur de la paix après 1945, qui a vu fleurir de nombreuses associations afin d’éviter toute guerre future. Le Mouvement pour la Paix en Chine a été fondé en 1949. Parmi ses membres figurent Li Fengbai, Yan Dehui, le peintre Fang Yong et le physicien nucléaire Qian Sanqiang.

Ces artistes, intellectuels et scientifiques considéraient qu’une meilleure compréhension entre les peuples éloignerait le spectre de la guerre et ils voyaient dans l’art, discipline universelle s’il en est, le meilleur vecteur de rapprochement. Conscients de leur responsabilité artistique vis-à-vis de leur pays, ils se proposaient d’être, à travers cette association, les médiateurs qui permettraient à la Chine et à la France de se connaître et de s’apprécier.

Chacun souhaitant participer à ce mouvement d’échanges à une échelle individuelle, c’est au début des années 1950 que Yan Dehui adresse une lettre au Directeur du Comité d’Education et de la Culture de la République Populaire de Chine. Afin de contribuer au développement de l’art en Chine, il propose de populariser la sculpture et d’ouvrir l’art à tous, d’abord en créant de nombreux musées dans les provinces, puis en reproduisant, par l’utilisation de moulages, des chefs-d’œuvre chinois et étrangers, afin de les diffuser localement et internationalement. Il s’offre à réaliser ce projet ambitieux et présente un plan en trois étapes pour le mener à bien. Mais il est encore trop tôt pour la Chine et il faudra attendre quelques décennies pour que le rêve de Yan se réalise.